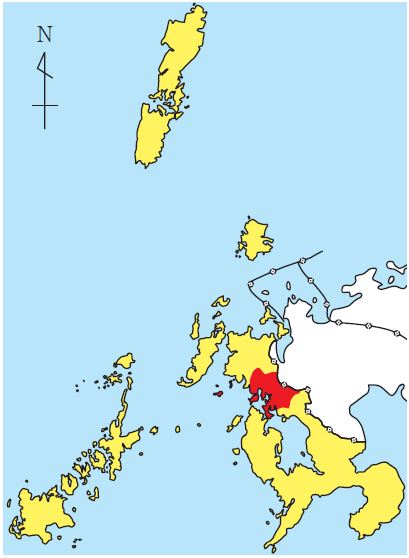

4-6-(2)-(3) 「焼き物の里」三川内(みかわち)の人びとのくらし P.140-145

三川内陶器市(みかわちとうきいち)のようす

三川内中学校の窯焼成のようす

佐世保市にある三川内中学校では,生徒も先生も全員が年に1回焼き物作りをします。自分で形を作り,学校にある蛇窯(じゃがま)で焼くのです。そのために,分担(ぶんたん)してまき割りをしたり,2泊3日まきを燃やして窯(かま)の温度を調節したりしています。作品の一部は,10月にある「三川内陶器市(みかわちとうきいち)」で販売(はんばい)します。毎年のことなので,お得意さんもいるほどです。

また,三川内地区には10数か所の窯元(かまもと)があり,伝統的な三川内焼や現代の生活に合った新しい三川内焼などを作っています。

どうして三川内地区では焼き物作りがさかんなのか,調べてみましょう。

①三川内焼のあゆみ

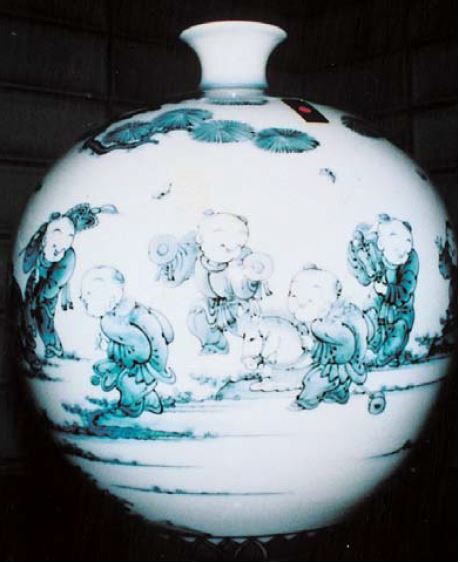

伝統的な三川内焼といえば,純白(じゅんぱく)で薄い(うすい)生地(きじ)と美しい呉須(ごす)の色,そして高温での焼きつけが特色です。

1598年,豊臣秀吉の朝鮮の役(えき)のとき,平戸藩(ひらどはん)の殿様に朝鮮半島から連れてこられた巨関(こせき)をはじめとする陶工(とうこう)たちが,平戸の中野に窯(かま)を開いたのが始まりです。しかし,よい陶石(とうせき)がなかったので,陶石を探し回り,最後に三川内に落ち着きました。

呉須の鮮やかな三川内焼

1662年,巨関の孫(まご)の如猿(じょえん)が早岐茶市(はいきちゃいち)で質のよい天草陶石(あまくさとうせき)を見つけ,使い始めました。その後,陶工(とうこう)たちは藩の手厚い保護を受け,唐子絵(からこえ)の図柄(ずがら)や透かし彫り(すかしぼり)の技術などを完成させました。

三川内焼はヨーロッパの人びとにも好まれて,江戸時代の終わりごろには,長崎の出島からコーヒー碗(わん)などを輸出(ゆしゅつ)していたほどです。

明治になって藩(はん)の保護がなくなると,陶工たちの生活は苦しくなりましたが,優れた技術や豊島政治(とよしままさじ)の援助(えんじょ),技術を伝える学校の建設などにより,再びさかんになりました。

だからこそ,美しい白磁(はくじ)の輝きが現在にも受けつ継がれているのです。

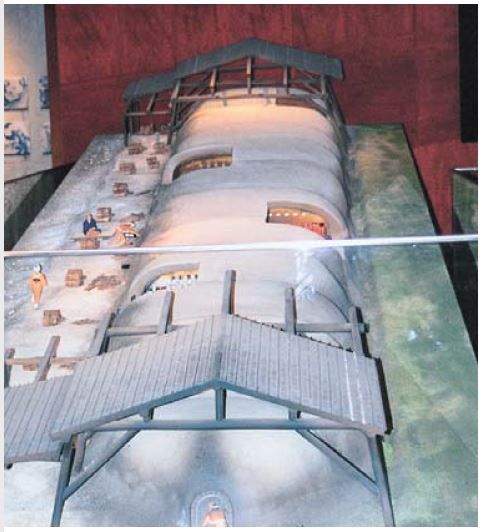

登り窯(のぼりがま)の模型

豊島政治(とよしままさじ)の記念碑(きねんひ)

②三川内焼(磁器)ができるまで

〇原料ができるまで

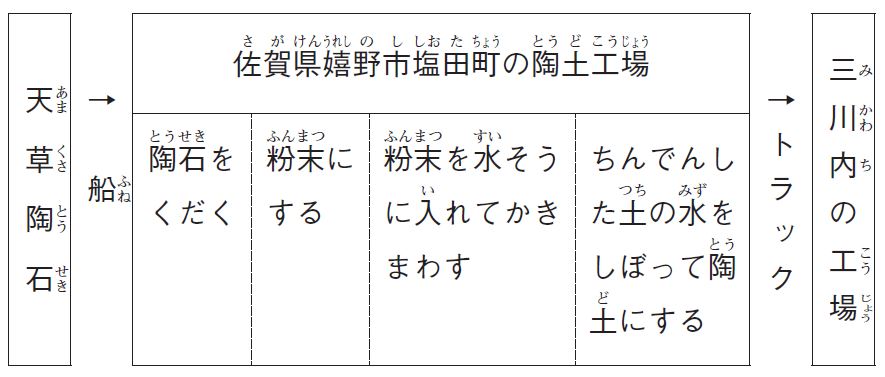

三川内焼の原料は熊本県天草市(あまくさし)で採石(さいせき)され,佐賀県嬉野市塩田町(しおたちょう)で加工されます。それを三川内までトラックで運んできて使っているのです。

天草と嬉野市を地図帳で見つけてみましょう。

天草陶石の採石場(さいせきじょう)

嬉野市塩田町の陶土工場(とうどこうじょう)

焼き物を作るには陶土(とうど)が必要です。陶土には,はじめから土のものと,陶石(とうせき)をくだいて土にしたものがあります。土からできた焼き物を「陶器」(とうき)といい,陶石をくだいた土からできた焼き物を「磁器」(じき)といいます。三川内の焼き物には陶器も磁器もありますが,磁器の方をたくさん生産しています。

〇製品ができるまで

伝統的な三川内焼の作り方は下の通りです。窯元(かまもと)によっては,「本焼き」(ほんやき)の後に「上絵つけ」(うわえつけ)をするところもあります。

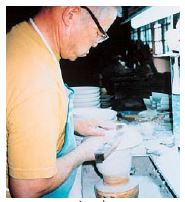

写真でも分かるように,三川内焼は「型作り」や「絵つけ」を一人でするのでなく,それぞれの作業を専門の人がします。

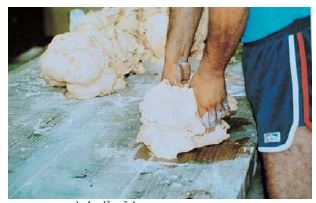

1 粘土作り

(空気をていねいにぬく。)

2 型作り(成型)(せいけい)

手ろくろや透かし彫り(すかしぼり),鋳込み(いこみ)などの方法がある。しばらく日かげで自然にかわかす。

3 けずり仕上げ

製品の高台(こうだい)(底)などをきれいにけずる。

4 かんそう

天日(てんぴ)(またはかんそうき)でかわかす。

5 素焼き(すやき)

約800度の温度で7時間ほど焼く。

6 絵つけ①

からぶきしてごみを落とす。呉須(ごす)という絵の具を使う。焼き上がると青藍色(せいらんしょく)になる。

6 絵つけ②

太いだみ筆(ふで)を使って,濃淡(のうたん)をつける。

7 釉薬(ゆうやく)かけ

釉薬をかけて焼くと表面が透(す)けたガラスのようになる。

粘土作りから出荷まで,10日間ほどかかります。製品(せいひん)の大きさや絵つけの仕方によっては,何十日もかかることもあります。

平戸藩に保護されていたころは,年に1回焼けばよかったので,窯入れは湿度(しつど)が低く,窯の温度があがりやすい12月ごろだけでした。春から秋にかけては,図案を考えたり,技術を磨(みが)いたりしていました。そのような伝統技術が受け継がれ,三川内には「ろくろ」や「絵つけ」などで長崎県の無形文化財(むけいぶんかざい)や佐世保市の伝統工芸士(でんとうこうげいし)に指定されている人が10数人もいます。又,三川内焼は,2016年に国の「日本遺産」に選ばれました。

③これからの三川内焼

三川内焼伝統産業会館

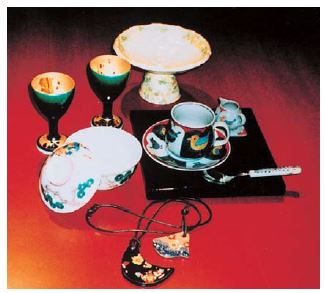

新しい三川内の焼き物

国道35号線ぞいに三川内焼伝統産業会館とうつわ歴史館があり,三川内焼の歴史や代々の陶工(とうこう)の名品(めいひん),製造工程(せいぞうこうてい)などを気軽に見ることができるようにしてあります。

———————新しい三川内の焼き物———————

三川内焼は1978年に国の伝統的工芸品に指定されました。伝統的な技術が認められたからです。これからも受け継いでいかなければならないことです。

一方で,今の生活に合った新しい三川内焼を作り出していくことも大切です。日本中にいろいろな焼き物がありますが,三川内焼をたくさんの人に使ってもらえるように,それぞれの窯元さんが努力しています。平成8年に開催された「世界・焱(ほのお)の博覧会」で,三川内焼のよさをたくさんの人に知ってもらえたことはうれしいことでした。

———————————————————————

三川内の近くには,波佐見や有田などの焼き物の産地があります。

また、長崎市の「鼈甲細工(べっこうざいく)」や大村市松原地区の「包丁作り」など,長崎県に残っている伝統的な工業のようすを調べてみましょう。