4-6-(2)-(1) 「ジャガイモの里」雲仙市南串山の人びとのくらし P.130-134

1. 「ジャガイモの里」雲仙市南串山(みなみくしやま)の人びとのくらし

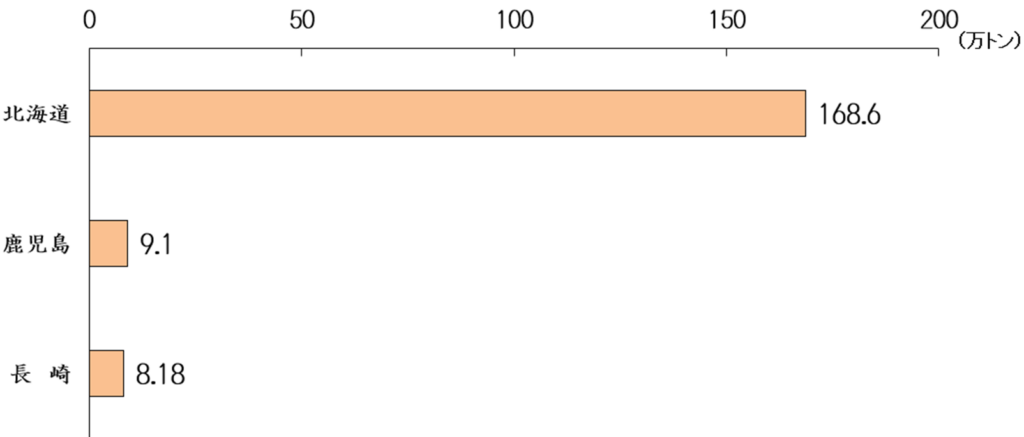

令和4年産春植えばれいしょ収穫量(しゅうかくりょう) 全国ベスト3(令和3年農林水産省)

県内のジャガイモの収穫量(しゅうかくりょう)(令和3年農林水産省)

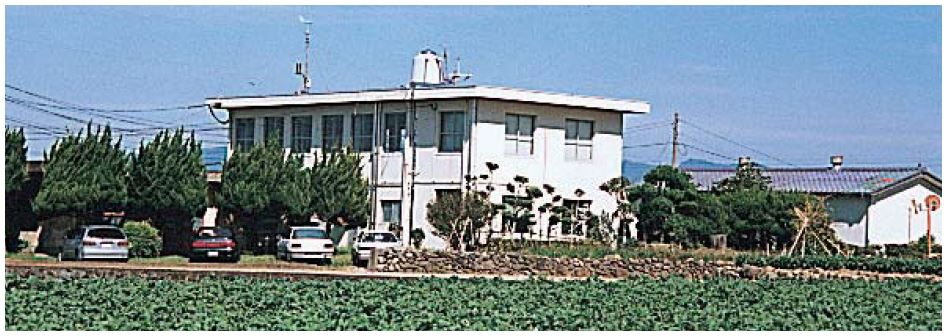

長崎県農林技術開発センター 中山間営農研究室(雲仙市愛野町)

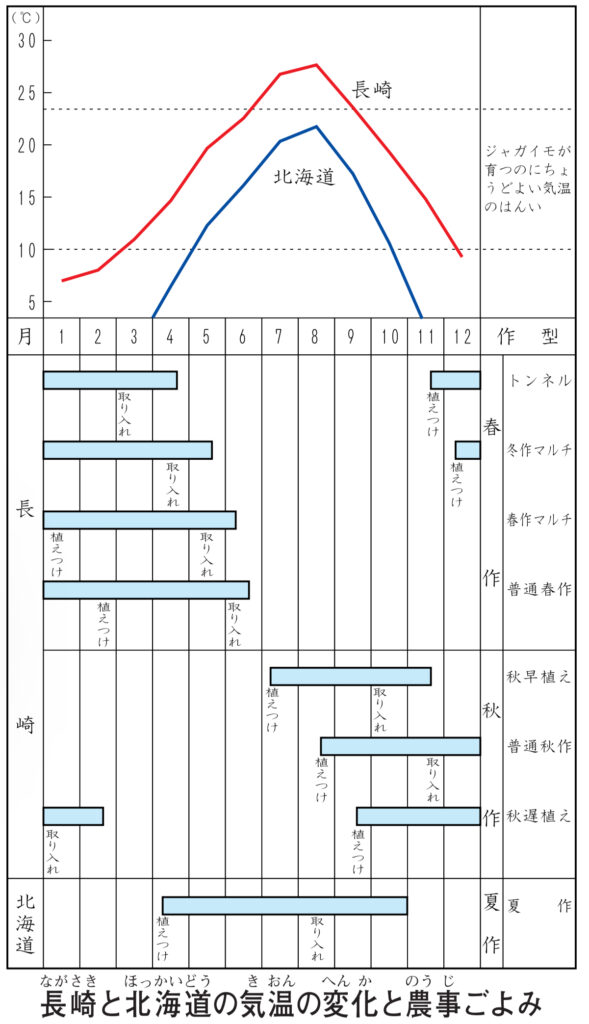

長崎県は日本有数のジャガイモの産地です。上のグラフを見ると,県内では島原半島でジャガイモづくりがさかんなことがわかります。

なぜ,島原半島でジャガイモづくりがさかんなのでしょう。そのわけを,中山間営農研究室の室長さんにお聞きしました。

この研究室では,あたたかい気候(きこう)に合い,病気に強く,しかも,おいしくたくさんとれるジャガイモの種類をつくりだしているところです。

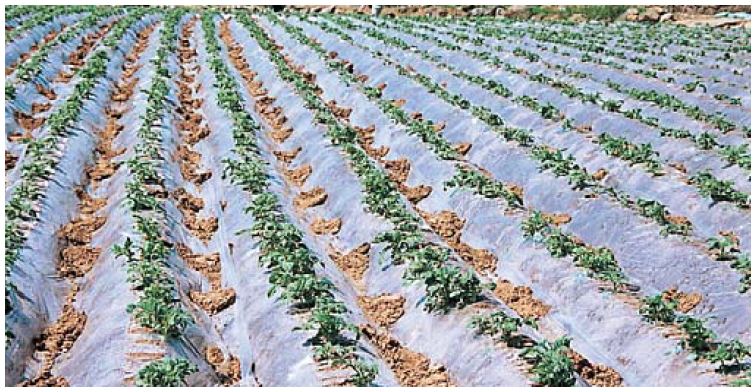

ジャガイモ畑が広がる雲仙市南串山

———————-室長さんの話———————-

ジャガイモは,今から400年ほど前に,長崎に伝わったのですよ。ジャガイモは,もともとすずしい気候(きこう)を好むのですが,1950年代に,この研究室であたたかい気候に合う,おいしいジャガイモがつくり始められ,さかんになっていったのです。

島原半島の中でも,南串山(みなみくしやま)などの南部のしゃ面は,日あたりがよく,冬でもあたたかいところです。また,だんだん畑が多い上に,雨がたくさんふっても雨水がたまらない土質(どしつ)なので,ジャガイモを作るのによく合った土地なのです。

————————————————————-

①ジャガイモづくりがさかんになったわけ

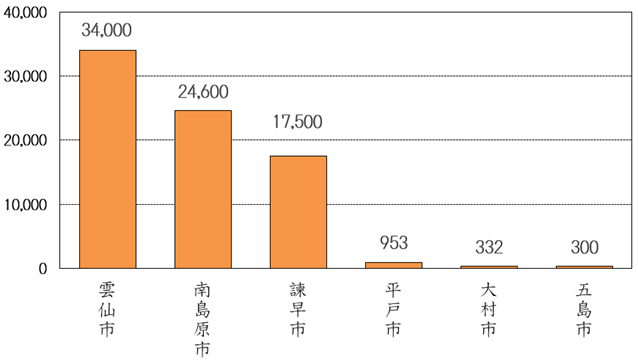

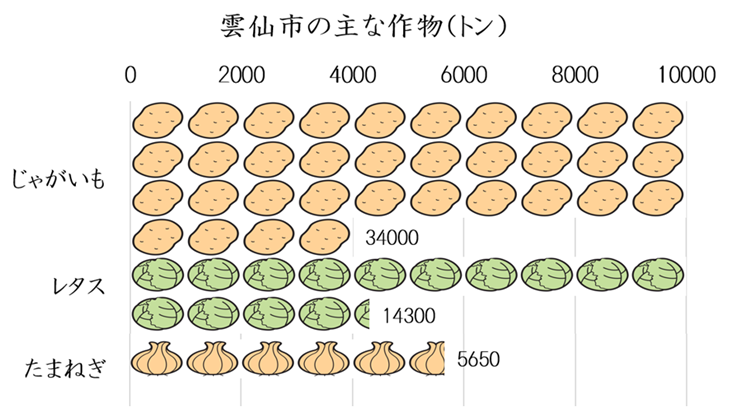

雲仙市の主な作物の取れ高(令和3年農林水産省)

「こんなにジャガイモがつくられているなんてすごいなあ!」

雲仙市南串山で,なぜこんなにジャガイモづくりがさかんになったのか,市役所の人にたずねてみました。

———————-市役所の人の話———————-

1965年ぐらいまで,畑ではサツマイモと麦をつくっていました。しかし,サツマイモからとっていたでんぷんがあまり使われなくなったり,麦を食べる人が少なくなったりしたので,タマネギやレタスなどの野菜を作るようになりました。でも,野菜づくりは,いろいろと世話が大変だし,天候(てんこう)によってねだんが大きく変わるので,安心してつくることができませんでした。だから,ねだんが安定していて,つくりやすいジャガイモを作るようになったのです。

また,土地に合ったジャガイモがつくりだされたことも理由のひとつです。今でも,土地に合ったジャガイモ作りに向けて,努力が続けられています。

————————————————————-

②ジャガイモづくりの工夫

雲仙市では,1年間に大きく分けて春作(はるさく),秋作(あきさく)と2回つくっていますが,生産量からすると,春作が主です。

下の図から,春作にも4つのつくり方があることが,特に代表的なつくり方が,マルチ栽培(さいばい)やトンネル栽培(さいばい)というつくり方です。これらは,北海道にくらべあたたかい冬の気候を生かして,さらに地面をあたためてジャガイモを育ちやすくするために,ポリエチレンフィルムを使う方法です。11月半ばから2月にかけて植えつけ,3月から6月にかけて取り入れます。

この方法では,フィルム代などの費用(ひよう)や手間がかかりますが,病気にかかりにくく,とれる量も増えました。

また,ジャガイモが少ない時期に,高いねだんで売れるため,収入(しゅうにゅう)も多くなりました。

マルチ栽培(さいばい)

トンネル栽培(さいばい)

雲仙市では,様々な種類のジャガイモが作られています。特に春作には,「ニシユタカ」「メークイン」,秋作には,「ニシユタカ」に加え,「デジマ」という種類のジャガイモが作られています。また品種改良により,病気や害虫に強い「アイユタカ」も生まれています。ブランド品種として「愛の小町」や「温場バレイショ」も生産されています。

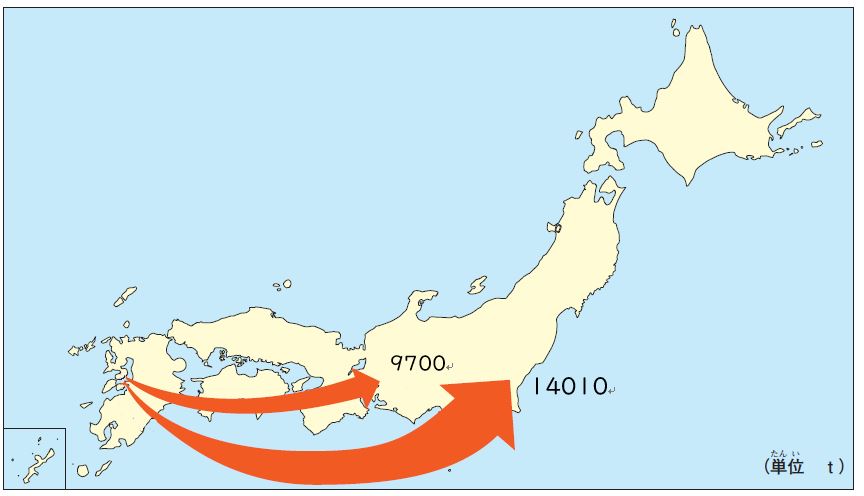

③ジャガイモの送り先

(2020年 長崎県ばれいしょ出荷量)

島原雲仙農業協同組合(JA 島原雲仙)

ジャガイモの出荷(しゅっか)

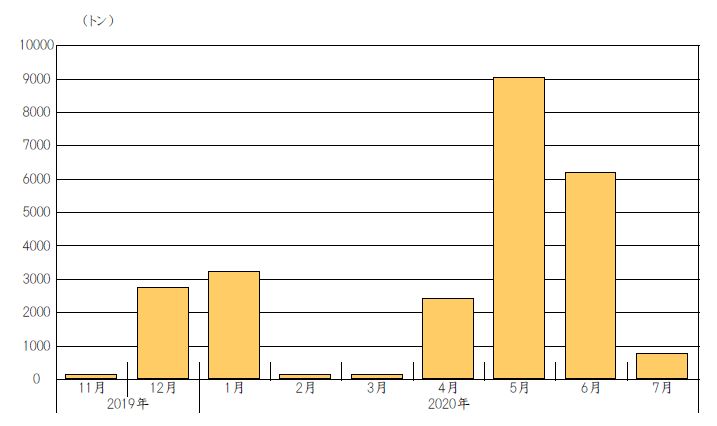

ジャガイモの東京・大阪市場への出荷量

南串山でとれたたくさんのジャガイモは,いったいどこに,どんな方法で送られているのでしょうか。

また,1年のうち,いつ頃(ごろ)たくさん送られているのでしょうか。