4-5 きょうどをひらく P.120-123

(1)七葉迫(ななはざこ)の堤(つつみ)

昔と今の生活のちがいや当時の人びとの願いについて調べてみましょう。

「今,わたしたちは,水道を使っているけど,昔の人びとのくらしは,どうだったのかな。」

「洗切小学校の近くに七葉迫(ななはざこ)の堤というものがあるよ。」

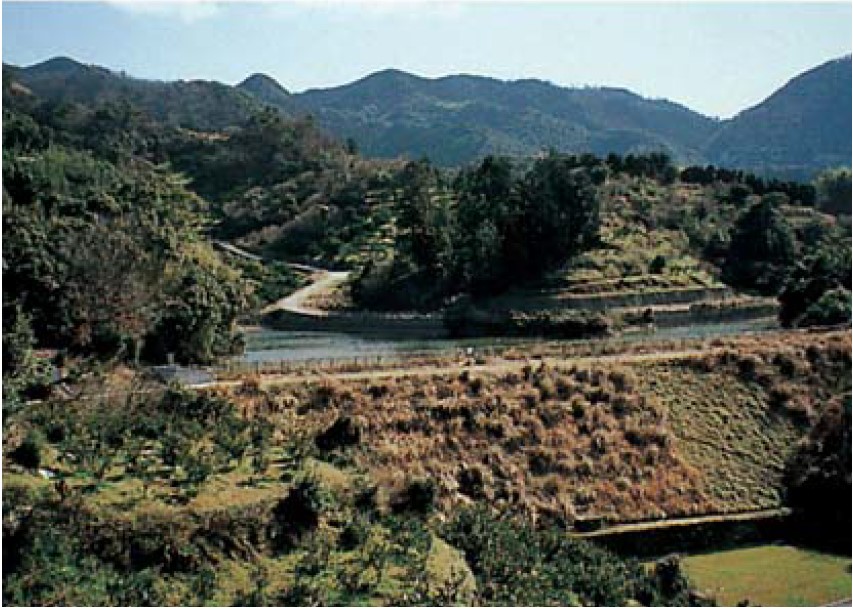

七葉迫(ななはざこ)の堤の様子

※堤(つつみ)…水をためた池のこと

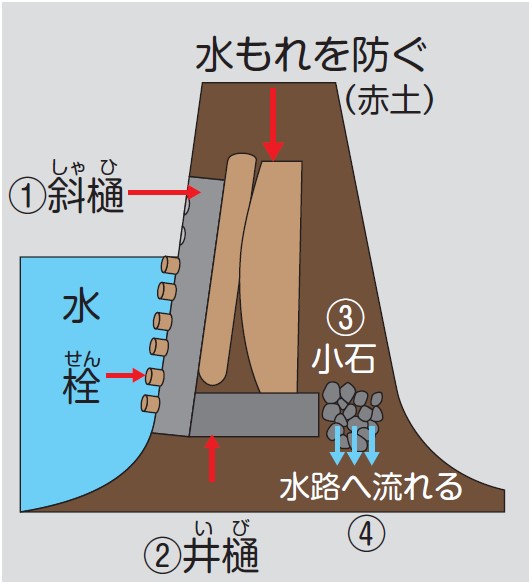

昔使われていた斜樋(しゃひ)

現在,洗切小学校に,昔使われていた斜樋(しゃひ)が,横に倒(たお)した状態(じょうたい)で残されています。

水不足になると斜樋の水栓(すいせん)を上から抜いていきます。斜樋から井樋(いび)に入った水は,井樋,小石の順に通って水路へ流れるしくみになっています。

堤防(ていぼう)のつくり

(水の取り入れ口)

——————————水の流れ——————————

①斜樋→②井樋→③小石→④水路

———————————————————————-

※斜樋(しゃひ)…水の量を調節(ちょうせつ)するしくみ

※井樋(いび)…堤(つつみ)などから,水を出すもの

七葉迫(ななはざこ)の堤(つつみ)ができるまで

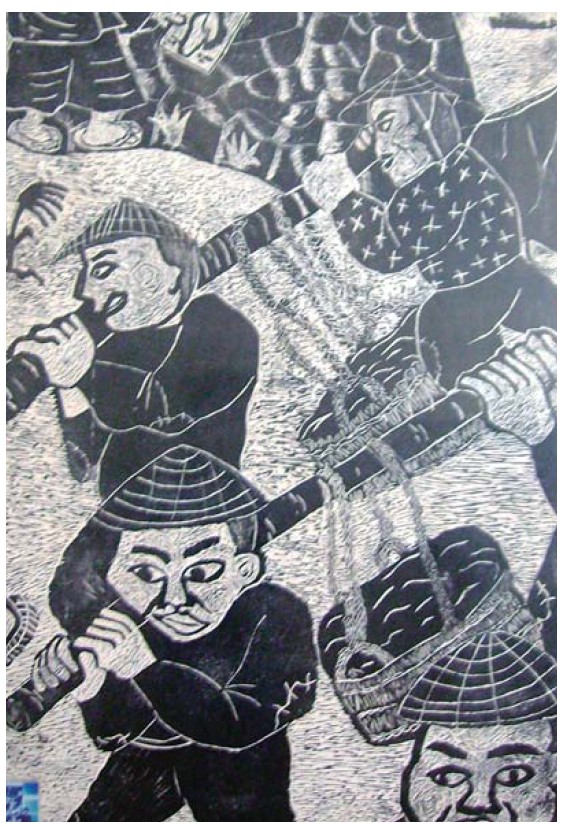

1 水げんか

江戸時代の終わり,洗切のあたりの田んぼは水不足で稲(いね)もかれ,人々の間では水げんかがたえませんでした。

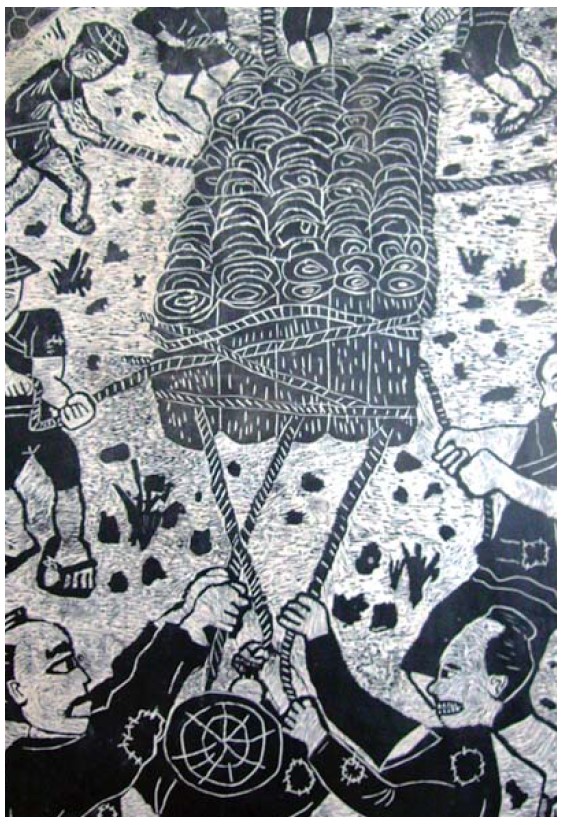

2 土運び

そこで,文久3年(1863年),大村藩(おおむらはん)の命令で,七葉迫に堤を作ることになり,大工事が始まりました。

まず,近くから「もっこ」を使って赤土を集めました。

3 ばんがため

そして,大きな木で作った「うし」という道具を8~12人で引っ張り上げては下ろし,土をかためて堤防(ていぼう)を作りました。

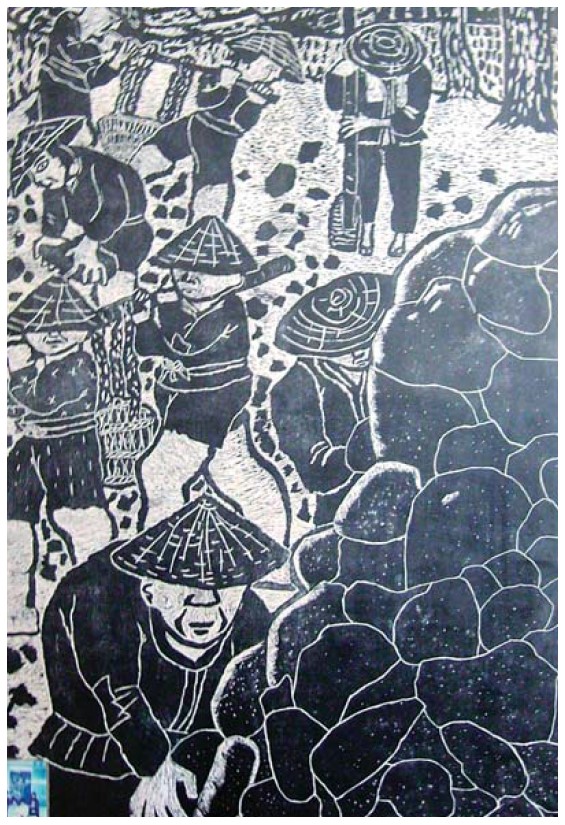

4 石つみ

堤防ができると,内側(うちがわ)に石垣(いしがき)を作り,堤防をかためました。水の量を調節(ちょうせつ)する「斜樋(しゃひ)」というものも取り付けられました。

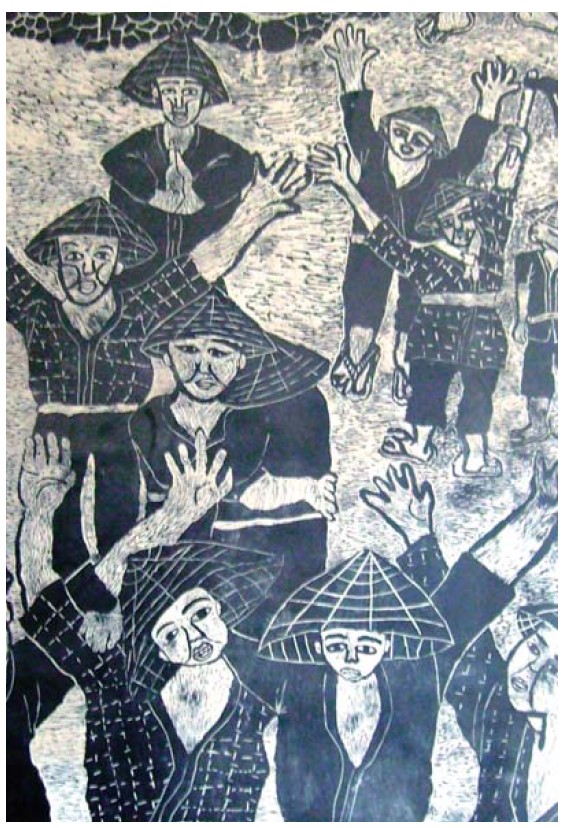

5 喜び(よろこび)

慶応(けいおう)2年(1866年),2年8か月の歳月(さいげつ)と,のべ3万人もの人々の努力で,七葉迫の堤は完成しました。それからは,田の実りもよくなったとのことです。

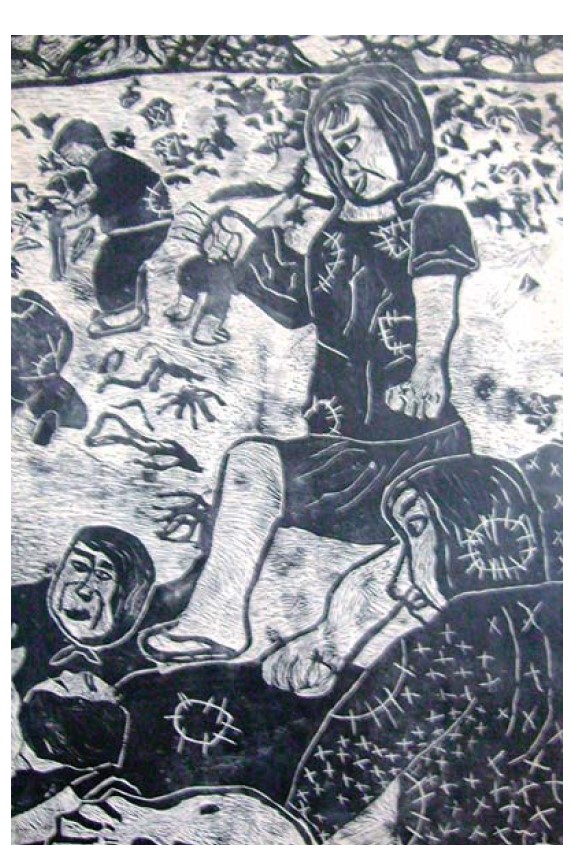

版画「七葉迫の堤」…平成元年度洗切小学校卒業制作

○ 七葉迫の堤の水は,今でも堤のまわりの水田や畑の農業用水(のうぎょうようすい)として役に立っています。

昔の人々の苦労や努力が,今でも生かされているのです。