4-4-(2) よみがえる長与焼 P.117-118

長与焼は,どのような焼き物なのでしょう。

長与焼の歴史

長与焼(くらわんか茶わん)

長与焼は,今からおよそ350年前(1667年)に,嬉里郷の皿山(さらやま)で焼かれたのが始まりで,192年間続きました。皿山の窯では,みんながふだんつかう安いお皿や茶わんの長与焼と,お殿さまにさしあげるほどの高級な長与三彩(ながよさんさい)の2種類の焼き物が焼かれたようだといわれています。

伏見(ふしみ)から大阪(あるいは逆のコース)へ行くときには,船を利用するものが多く,乗船場には,飲食物の商人たちが「飯くらわんか」と口々に叫びながら,押し売りをしていたそうです。

客の求めがあれば,ご飯を茶碗についで売りましたが,ご飯を食べたら,茶碗を川に捨てる客が多かったそうです。

のちに,その船着き場付近の川底から大量の茶碗が掘り出されました。

その茶碗は『くらわんか茶わん』と呼ばれ,長与の皿山でもたくさん焼かれて,波佐見へ運ばれ,ここから波佐見のものと共に,大阪へ送られたそうです。

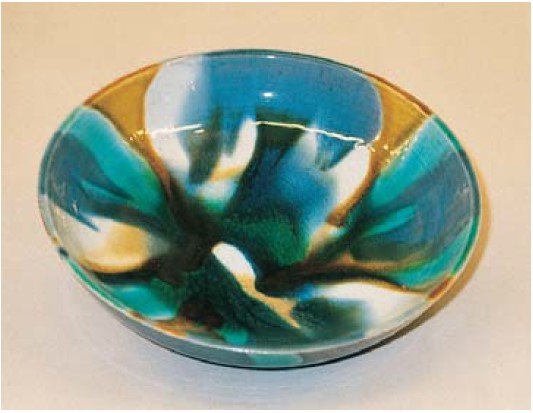

長与三彩

長与三彩は,作るのがむずかしくとても美しい焼き物で,大村のお殿さまがお城で使っ

ていたのではないかといわれています。

いつ,どんな作り方をしたのかがはっきり分からなかったり,残っているものがとても少なかったりするので,「まぼろしの長与三彩」とよばれています。

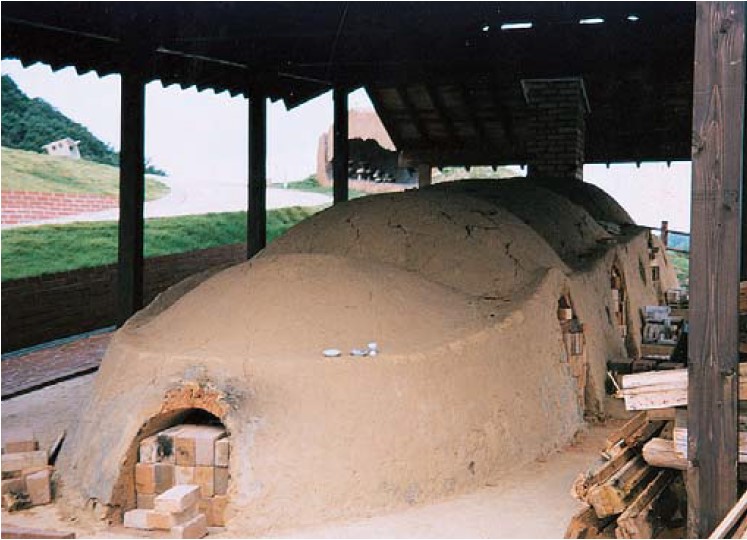

登り窯

これは,波佐見町にある登り窯ですが,長与焼も同じような窯で焼かれていたのではないかといわれています。

今の窯あと

今では,みかん畑になっていますが,茶わんやお皿のかけら,焼くときに使われていた道具のかけらなどが,土の中から出てくることもあります。

———–資料———–

長与焼は,とちゅうで焼かなくなったことが2回あるので,3つの時期に分けられています。

第一期は,今からおよそ350年前(1667年)に焼き始められました。でも,しばらくしてやめてしまったのですが,そのわけはわからないそうです。

第二期は,今からおよそ300年前(1712年)に波佐見焼で有名な波佐見村(今の波佐見町)から太郎兵衛(たろべえ)さんが来て,また長与焼が焼き始められ,93年間続きました。そして,この間に,「まぼろしの長与三彩」とよばれている焼き物が焼かれました。 第三期は,今からおよそ170年前(1845年)に,長与町皿山に住む渡辺作兵衛(わたなべさくべえ)さんが焼き始めて,14年間続けましたが,これを最後に長与焼も皿山の登り窯もなくなってしまいました。今では,みかん畑になっています。

—————————-