4-4 地域で受けつがれてきたもの P.111-116

(1)のこしたいものつたえたいもの

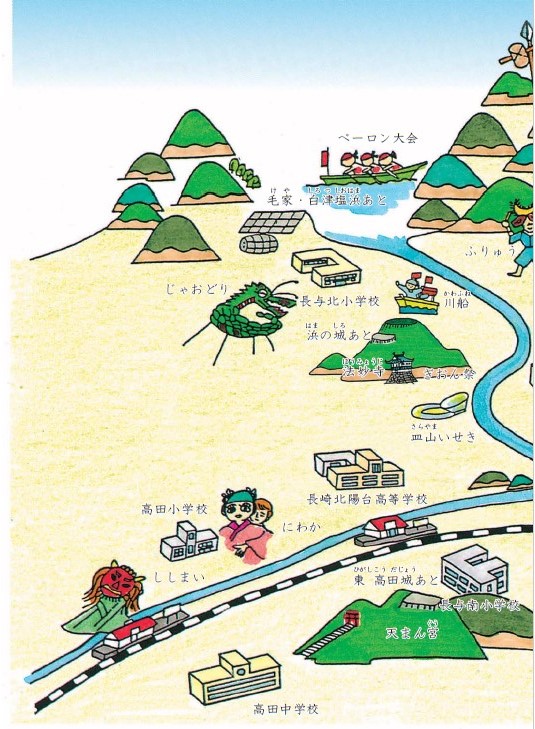

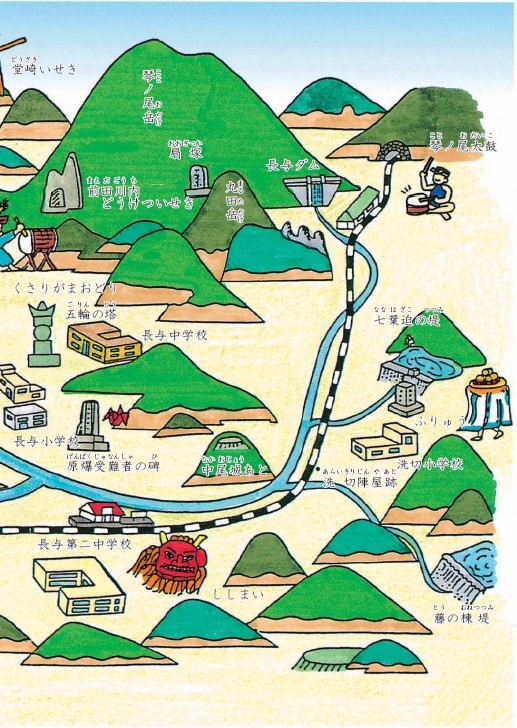

長与町には,きょうどのれきしを伝えるものとして,どのようなものがのこされているでしょう。

①町にのこる古いもの

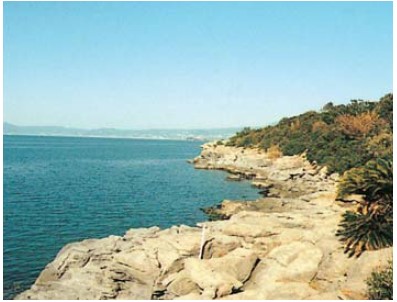

<自然遺跡>

〇堂崎遺跡(どうざきいせき)

岡郷の堂崎遺跡は,町内でもっとも古い遺跡だと言われています。ここからは,石で作った道具がたくさんほり出されました。これらの道具は,2~3万年ぐらい前の人びとが,かりをするために使われていたと考えられています。

<文化遺構>

〇洗切陣屋跡(継場跡)

平木場郷洗切のバス停近くには,洗切陣屋跡の石がきが今ものこっています。ここは,今からおよそ500~600年前の「武士の世の中」の時代に,役人や大名などが,旅のとちゅうにひと休みして,馬やわらじをかえたり,水を飲んだりしていたところです。

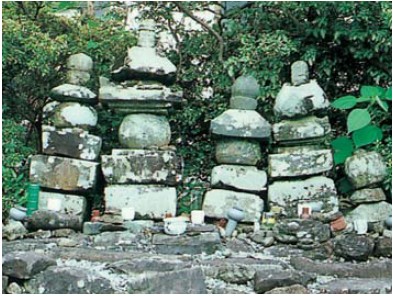

〇五輪の塔

丸田郷の寺屋敷とよばれている畑の中に,古い五輪のとうがあります。これは,今からおよそ500~600年前の「武士の世の中」に,長与をおさめていた人びとのおはかだと考えられています。

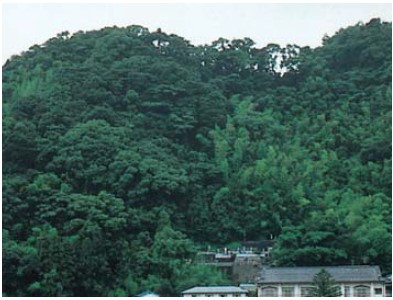

〇浜の城(唾飲城)跡

斎藤郷の法妙寺のうしろの山にあります。このお城は,浜の城と呼ばれ,今から450年くらい前に,長与権之助(ながよごんのすけ)がきずいたといわれています。それから30年くらいあとに敵の兵士が「梅干し,梅干し」と叫んで唾を飲みこみながら,城を攻め落としたことから唾飲城(つのみじょう)といわれるようになりました。

〇長与皿山窯跡

嬉里郷にあります。この窯は,長さが115メートルの「のぼり窯」で,300年くらい前から190年間茶わんや皿などを焼いていたそうです。そのころ窯に使われていたれんがが,石がきに残っています。

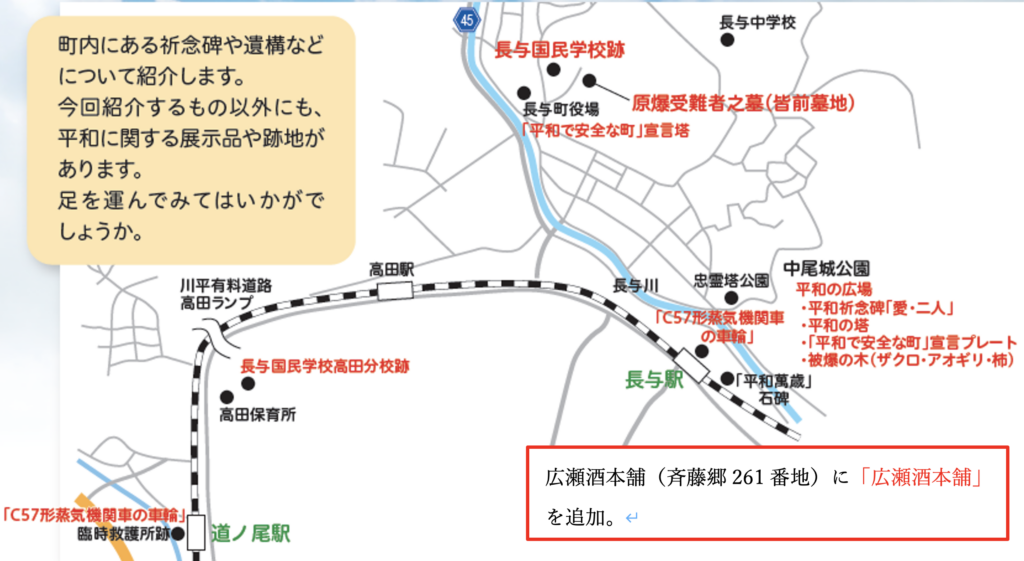

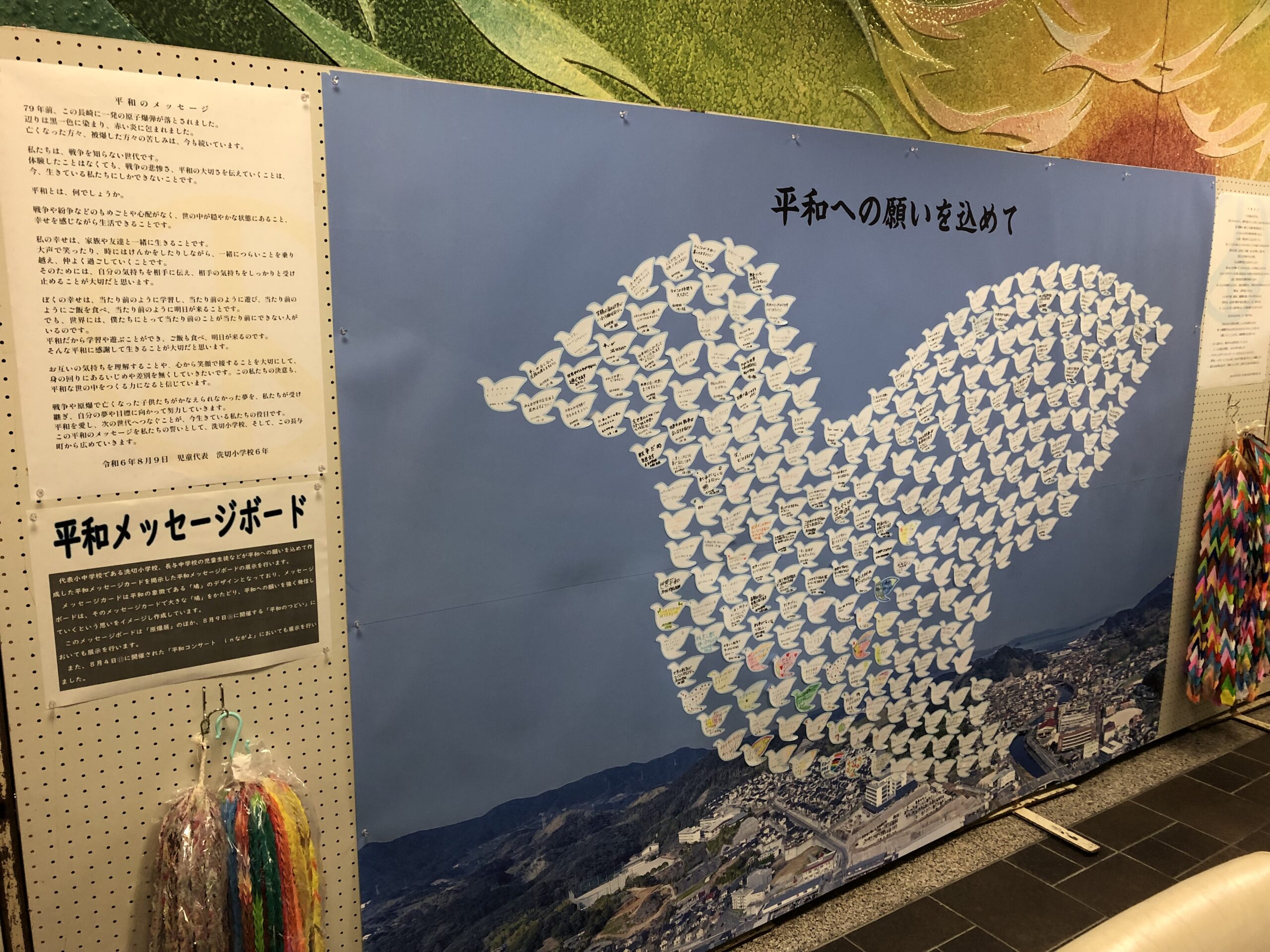

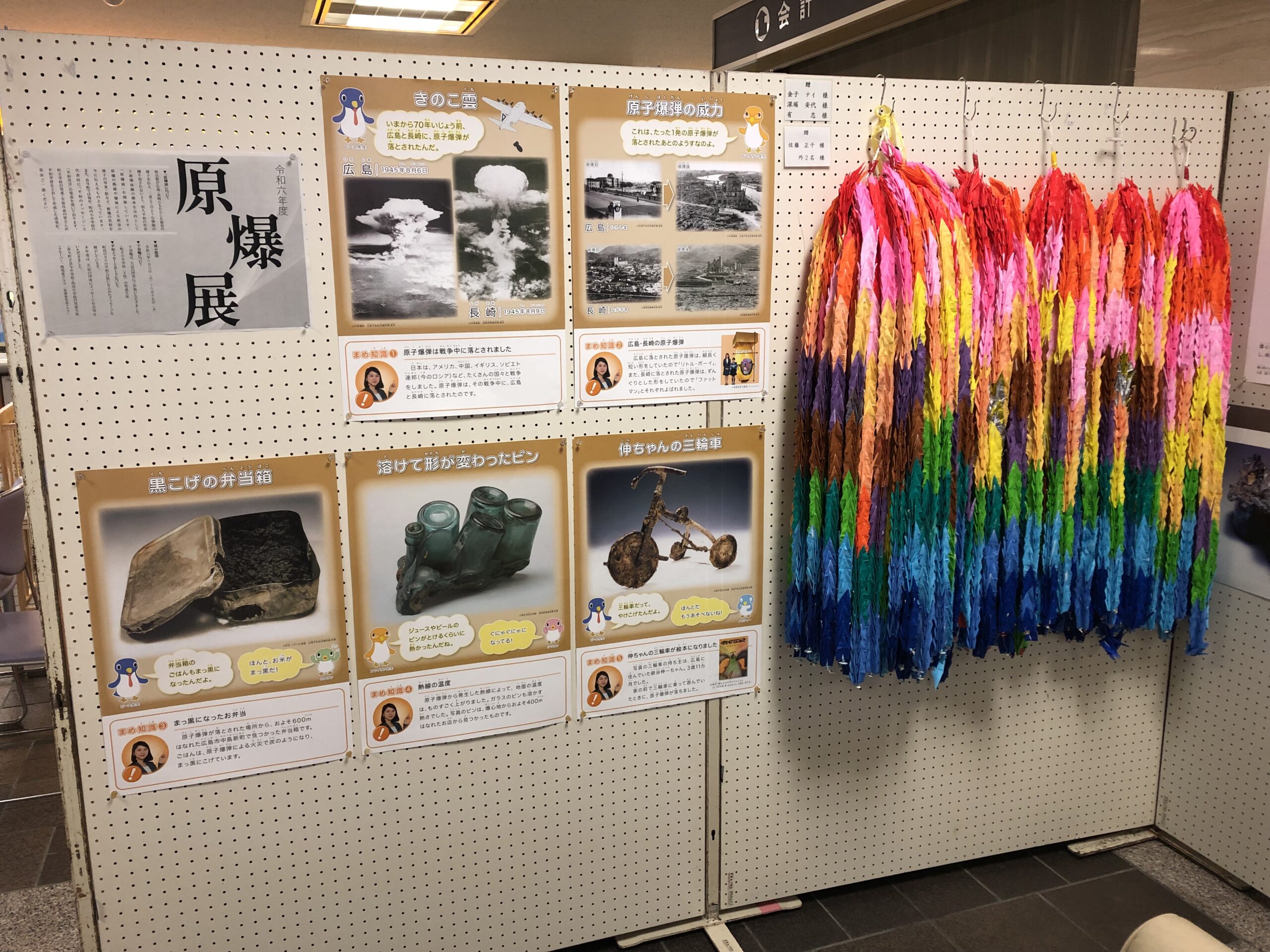

<平和関連>

〇長与国民学校跡(ながよこくみんがっこうあと)

被爆当時、現在の長与小学校である長与国民学校が建っていました。

救護所として利用され、多くの負傷者(ふしょうしゃ)が運び込まれていました。

〇原爆受難者の碑(げんばくじゅなんしゃのひ)

長与小学校のうらの丘の上にあります。

1945年(昭和20年)8月9日,長崎市に原子ばくだんが落とされました。長与には,900人くらいの人びとがにげてきました。そのときなくなった人びとが供養(くよう)されています。

〇長与国民学校 高田分校跡(ながよこくみんがっこう こうだぶんこうあと)

被爆時(ひばくじ)は、約100人の負傷者が収容され、地元の婦人会が中心となって救護が行われました。

建物は、現在の九州電力長与変電所のとなりにありました。

〇平和記念碑(へいわきねんひ)

戦後50周年事業の一つとして、中尾城公園内にたてました。

「愛・二人」祈念碑と名付けられ、男女の像を包む輪は、永遠の平和をイメージした「メビウスの輪」を表しています。

〇C57形蒸気機関車の車輪(シー57がた じょうききかんしゃのしゃりん)

長崎市から寄贈(きぞう)されたもので、原爆救援列車(げんばくきゅうえんれっしゃ)が担った役割を説明する銘板とともに、

被爆の記憶の継承と恒久平和を祈念するモニュメントとして、長与駅ロータリーと道ノ尾駅駅舎前に設置しました。

〇広瀬酒本舗・・・原爆被爆者救援・救護活動 炊き出し釜跡地

(ひろせさけほんぽ・・・げんばくひばくしゃきゅうご・きゅうごかつどう・たきだしがまあとち)

被爆地から約6.5㎞の場所に位置する広瀬酒本舗では、8月9日の翌日から酒工場の鉄釜を使って炊き出しを行いました。

備蓄していた米をおにぎりにし、約1.5㎞離れた長与国民学校と長与国民学校高田分校の被爆者救護所にいる負傷者約1,000人に配りました。

広瀬酒本舗(斉藤郷)敷地内にある原爆被爆者救援・救護活動の際に使用された炊き出し釜の跡地に、銘板を設置しています。

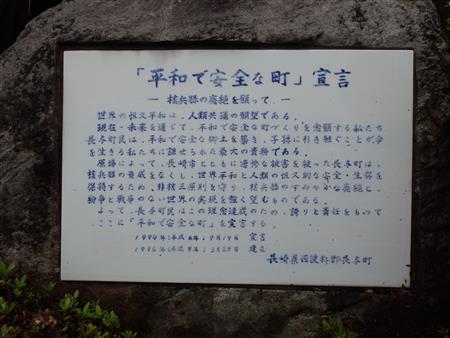

〇「平和で安全な町」宣言塔(「へいわであんぜんなまち」せんげんとう)

「平和で安全な町」宣言による長与町の核廃絶を願う強い意思を内外に示すため、標柱を庁舎前に設置しました。

—————————————-

令和7年は被曝80周年。デジタルパンフレットも作成され、より詳しい内容がのっています。

調べてみましょう。

—————————————-

このほかにも,古いものがたくさんのこっています。調べてみましょう。

—————————————-

②昔からつづいている行事

ペーロン

斉藤郷を中心に,100年くらい前から,毎年5月5日のせっくに合わせて村の若い

男の人が行っていました。

ぎおんまつり

病気よけの神様「ぎおんさん」が法妙寺(ほうみょうじ)にまつられています。7月中ごろに祭りが行われています。

斉藤「竜踊」

斉藤郷で明治時代から行われています。長崎くんちの「じゃおどり」を取り入れたものです。

西高田「にわか」

100年くらい前,諫早の「にんぎょうからい」が伝えられたそうです。長崎くんちやお祝いごとの時おどられています。

平木場「浮立(ふりゅう)」・岡「浮立」

平木場・岡郷で行われています。約350~360年ごろ前に始まりました。「雨ごい」のためにおどられることが多かったようです。かねやたいこの音で天の神様のねむりをさまそうとしているのだそうです。

道ノ尾「獅子舞(ししまい)」

約170年前に長崎市の中尾町(矢上)から伝えられたそうです。お祝いごとの時におどられています。

吉無田「獅子舞」

約100年前に長崎市の中尾町(矢上)から伝えられたそうです。長崎くんちでも踊りを奉納(ほうのう)することがあります。

本川内「琴ノ尾太鼓(ことのおだいこ)」

本川内の「浮立」で使われていた太鼓を使って,昭和62年に新しく組太鼓(くみだいこ)としてつくられました。

舟津「川船(かわぶね)」

明治20年,新ちく祝いに川船ばやしをひろうしたのが始まりです。その後たくさんの祝唄(いわいうた)や大漁ばやしができました。

—————————————-

このほかにも,昔からつづいている行事や祭りがあります。調べてみましょう。

—————————————-